Les superproductions du YouTube Gang

Septembre 2025. Après une journée à jongler entre un cours de stratégie de contenu digital et un cours de veille et tendances numériques, Andréas, étudiante en 3ème année à l’ECITV, rentre épuisée. Le lendemain, une grosse journée en entreprise l’attend, mais pour l’instant, une seule chose occupe ses pensées : le dernier projet de Squeezie, véritable superproduction qui a encore une fois affolé les compteurs sur YouTube. Les réseaux sociaux ne parlent que de ça, et même en marchant jusqu’au métro, son fil d’actualité est saturé de teasers, d’extraits et de réactions. Il faut dire qu’en seulement 9 jours, la vidéo à cumulé presque 20 millions de vues.

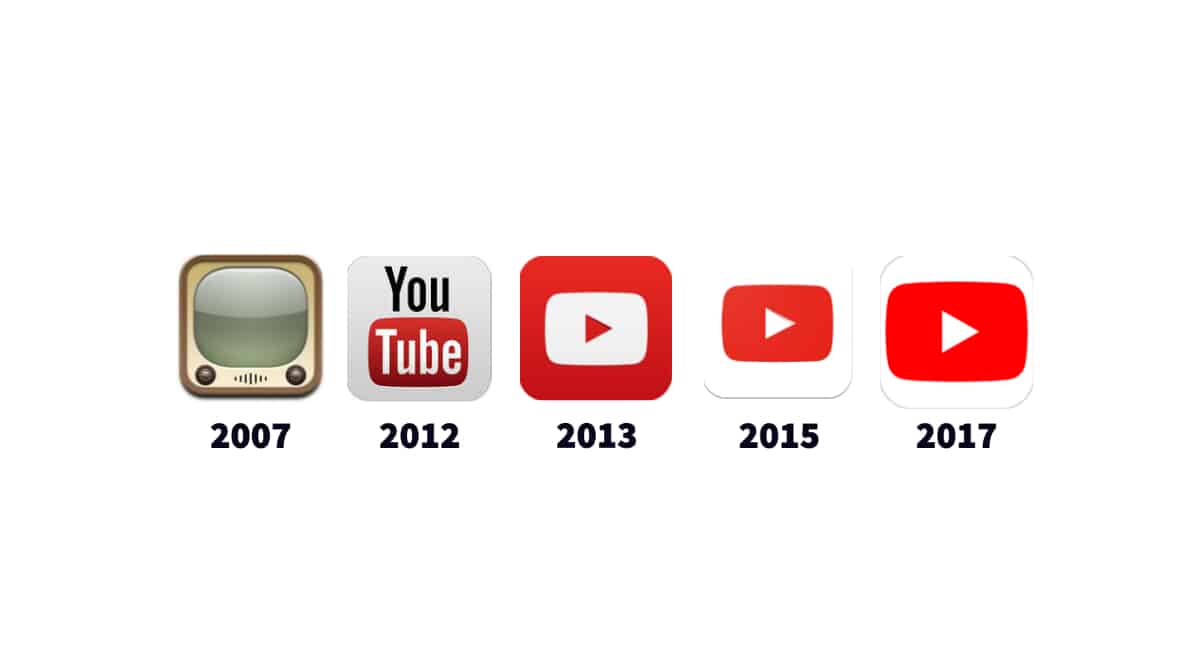

Mais en s’asseyant dans la ligne 9, une question l’effleure : à quoi ressemblait YouTube avant cette ère des blockbusters digitaux ? Dix ans voire quinze ans plus tôt, aurait-on pu imaginer des créateurs comme Squeezie, Inox Tag ou Michou remplir des stades et mobiliser des sponsors dignes d’émissions télévisées ?

Un instant, Andréas ferme les yeux. Et la voilà transportée dans une chambre d’ado remplie de posters collés aux murs. Le bureau est encombré d’un énorme ordinateur avec une caméra qui vacille et d’une grande tour. La lumière jaune provient d’une lampe de chevet et le son grésille. Nous sommes à l’époque où Hugo Tout Seul et Cyprien dominent la plateforme avec des sketchs bricolés et beaucoup d’authenticité. La dernière musique des Black Eyed Peas partagée en Bluetooth par un ami tourne en boucle dans le fond. Ce voyage imaginaire lui offre une perspective unique : comparer l’évolution de YouTube, de ses débuts spontanés aux superproductions actuelles, pour comprendre comment la création de contenu est passée d’une expression amateure à une industrie digitale mondiale. L’écran d’ordinateur clignote doucement dans cette chambre d’ado. Sur le bureau, entre quelques manuels scolaires, traînent des canettes de soda et des écouteurs emmêlés. La webcam intégrée à l’ordinateur est prête à tourner, bien que son image soit granuleuse et sa mise au point approximative. La lumière tamisée crée une atmosphère à la fois bancale et familière. Pas de projecteurs, pas de micro-cravate : juste une envie pressante de partager quelque chose.

YouTube et l’âge d’or de la spontanéité

Andréas clique sur “enregistrer” et se met à improviser : un sketch humoristique, une reprise de chanson, une anecdote racontée sans plan écrit. Le montage, s’il existe, se limite à quelques coupes hasardeuses dans Movie Maker. Les musiques utilisées sont souvent des extraits populaires trouvés sans réfléchir aux droits d’auteur. Le titre de la vidéo reste basique : “Nouveau délire”, “Parodie Twilight”, “Seb la Frite vidéo”. La miniature ? Une capture automatique au milieu de la vidéo, parfois figée sur une grimace.

C’est cette époque qui a vu émerger des noms comme Cyprien, Seb la Frite ou Hugo Tout Seul. Leur force n’était pas la technique, mais la proximité. Ils parlaient depuis leur chambre comme s’ils s’adressaient à des amis, et les spectateurs se reconnaissaient dans cette simplicité. Loin des sponsors et des productions millimétrées, les vidéos s’imposaient grâce au bouche-à-oreille et à l’onglet “Vidéos à la une”.

Même du côté des spectateurs, l’expérience était différente. On regardait YouTube sur un ordinateur, rarement sur mobile. L’algorithme n’était pas encore omniprésent : on découvrait des vidéos en fouillant dans les catégories ou en suivant les recommandations de proches. Les commentaires créaient de vraies discussions, presque comme un forum, où créateurs et abonnés échangeaient directement.

C’était l’époque où YouTube ressemblait davantage à un carnet vidéo géant, ouvert à tous. Les imperfections techniques faisaient partie du charme. Et surtout, il n’y avait pas de barrière entre le créateur et son public : un écran, une caméra, une connexion internet suffisaient pour exister en ligne.

YouTube et l’ère des superproductions

Andréas arrive enfin chez elle. Dès qu’elle a déposé son sac, elle lance l’application YouTube sur son téléphone pour ensuite la caster sur la télé.

La scène s’ouvre sur un wagon de train lancé à pleine vitesse, les rails qui vibrent, les freins qui crissent. Autour, dix créateurs YouTube se tiennent prêts, chacun à leur poste, leurs regards fixés sur un tableau de bord géant. Le décor est déjà spectaculaire : machines, caméras multiples, ingénieurs qui surveillent les capteurs, effets lumineux, angles de vue variés, caméras embarquées sur le train, drones qui volent au-dessus. On sent que tout a été pensé dans le moindre détail, comme pour un film ou une émission de téléréalité haut de gamme.

Cette échelle change la nature du récit. Quand Inoxtag documente son ascension de l’Everest, on n’est plus dans le vlog de chambre: on bascule vers le film d’aventure. Avant-premières en salles, budget estimé à 1,5 à 2 M€, dizaines de millions de vues en ligne, et même une réception médiatique qui dépasse la communauté du créateur pour toucher l’actualité culturelle et environnementale. Le format n’imite plus la télé; il crée une autre télé, native Internet, capable d’occuper les cinémas le week-end.

Même déplacement chez Michou, qui sort du cadre du “clip d’influenceur”. Sa série Terminal passe par des avant-premières au cinéma, réunit un casting de créateurs, multiplie les caméras et s’appuie sur une logistique de plateau: six mois de préparation, environ 150 personnes mobilisées, 90 caméras et un budget à sept chiffres selon les éléments communiqués autour du projet. La mise en ligne adopte un rythme de diffusion pensé comme une mini-saison. Là encore, on n’est plus dans la vidéo isolée: on parle de franchise.

Derrière le spectacle, la grammaire a bougé. En 2012, YouTube a basculé l’algorithme vers la durée de visionnage et la rétention: depuis, tout est pensé pour tenir l’attention, structurer les rebonds narratifs, “accrocher” les 30 premières secondes, relancer au milieu, conclure avec un appel à l’action. C’est le carburant qui alimente la surenchère qualitative: plus l’attention est rare, plus la production se professionnalise pour la mériter.

On comprend alors pourquoi ces formats “blockbusters” deviennent la norme aspirante:

L’économie: des sponsors et des billetteries événementielles peuvent justifier des budgets inédits sur des chaînes individuelles. (Le GP Explorer s’inscrit aussi comme produit d’appel premium pour des marques et des médias spécialisés.)

La culture d’audience: une génération biberonnée aux plateformes attend un niveau de finition proche des séries et des lives pro.

L’identité des créateurs: chacun devient marque-studio, avec des équipes (réal, cadre, son, post-prod), une roadmap de concepts et des sorties “événement”.

Mais l’analyse n’est pas complète sans un pas de côté. Il y a dix ans, le haut du panier YouTube France reposait surtout sur des humoristes et vidéastes de studio/chambre (Cyprien, Norman, etc.). Le cœur de cette industrie était la proximité plutôt que gigantisme. C’est cette base qui a permis la montée en puissance suivante. La professionnalisation n’a pas effacé cette culture: elle l’a capitalisée.

Tout le monde n’a pas besoin d’un stade. La leçon stratégique de ces superproductions, c’est moins la taille que la méthode: aujourd’hui il faut un concept clair, un cadre visuel lisible, un rythme pensé pour la rétention et un lancement soigné (avec un teaser, une belle miniature, un titre accrocheur, un calendrier d’audience).

La course au toujours-plus comporte un coût créatif: si tout devient méga-projet, on perd l’espace du test, du raté, de la surprise impromptue… celui qui a fait naître les formats d’aujourd’hui. L’enjeu, pour la prochaine vague, sera de tenir une double ligne: garder la chaleur et l’impro du vlog, tout en empruntant aux superproductions leur rigueur narrative et leur mise en scène.

Quelques années plus tard, Andréas n’est plus sur les bancs de l’ECITV. Diplômée, elle travaille désormais au cœur de l’industrie digitale, là où les stratégies de contenu, l’analyse des audiences et la créativité se croisent au quotidien. En repensant à ce trajet sur la ligne 9, ce soir-là de septembre 2025 où elle attendait de regarder la vidéo de Squeezie, elle sourit : ce qui n’était alors qu’une réflexion d’étudiante est devenu une véritable compétence professionnelle.

Ce qu’elle a appris à l’ECITV ; la veille, la stratégie, la compréhension des tendances numériques ; lui a permis de décrypter cette évolution de YouTube et d’y trouver sa place. Elle sait que l’avenir du digital ne se résume ni à la spontanéité brute ni aux superproductions spectaculaires, mais à la capacité de naviguer entre les deux, d’allier authenticité et professionnalisation.

En un sens, son propre parcours reflète celui de la plateforme : d’un premier pas hésitant dans une salle de cours à une maîtrise affirmée des codes de l’industrie, l’ECITV lui a offert les outils pour transformer une passion en expertise. Aujourd’hui, elle ne se contente plus de regarder les superproductions du YouTube Gang. Elle participe, à sa manière, à inventer les prochaines.